爸爸,昨天也就是今年入伏(7月13日)的第一天,我和邹宪、邹毅再次来到八宝山瞻仰您的陵墓(红军墙)。因为邹宪外出半年未能在清明时节来为您扫墓,他便邀请我们同来补上这一遗憾。

爸爸,每次站在您的陵墓前,看着您那双拍摄了无数历史佳作的慧眼,总能洞穿我的内心,似在催促我加快整理资料的步伐,从而更深切地感受您一生献身新闻摄影事业的真情实感,对您——我的父辈有个更立体的了解。

不错,在我退休后的这段时光,每天都沉浸在您的照片和文稿资料里,那一幅幅珍贵的历史照片是您在抗战和解放战争的炮火硝烟中出生入死的见证。为了您的理想,您与新闻摄影结缘,一生只深爱它,追求每一瞬间的完美。

在您拍摄的作品中,随着历史长河的流淌,留下了许多曲折而动人的故事,无论是对后人还是重新审视历史都是不可多得的财富。

一、 “穿军毯的树”以微见著

爸爸,您曾在“渡江战役留下永恒的镜头”一文中,透露这样一个细节,1949年4月22日,部队在扬中快步到夹江时经过一个小树林,饲养员正在喂马,为了保护树木,不使战马啃咬树皮,特意在树干上包裹着军毯。您隔着水沟选了一个角度,拍了一张照片后跑步赶上队伍。当时没有太多的想法,只是觉得“有点意思”便拍了下来。

对于您这张在战时抓拍的照片,新华社中国图片档案馆馆员蔡毅给予了这样的评价:邹健东同志拍摄的渡江部队在林中宿营的照片很是发人深省。画面上是宿营部队的战马在吃草。这是一张平常得不能再平常的画面,这是一个多数摄影工作者尤其是驰骋战场的摄影工作者不会在意的景象。但邹健东同志注意到了:战马旁的树干上裹着战士们的军毯。这是宿营部队防止战马啃咬树皮和缰绳勒坏树皮而采取的临时措施。看着这张照片我很受触动,五十年前,戎马倥偬的“土包子”尚未夺取政权竟能考虑到保护树木、保护森林,眼光是多么深远!而邹健东同志的眼光同样深远,他意识到了,用相机记录下来了。这是我见到的战争年代人民解放军保护森林资源、维护生态平衡的唯一照片。

我以为,蔡毅的评论是非常客观的,从“穿军毯的树”一个细节阐释了人民军队爱人民的宗旨,体现了环保意识;同时也透视了作者的观察力,在捕捉新闻、记录瞬间的过程以微见著,让画面诠释一切。

世界是过程的集合体,由一个又一个不间断的过程组成。用照片表现历史发展的过程、记录历史发展的轨迹,增强了照片的纪实作用和档案价值。

二、抓拍“敌人就在那里”的老大娘

爸爸,您在孟良崮战役中拍摄的“敌人就在那里”,也是一幅在战斗激烈的大场景下,以一位山东老大娘给解放军指战员指点敌人的炮兵阵地的画面,反映了民心的向背。解放军能赢得孟良崮战役的胜利是与人民的支持分不开的。为此,您于2005年1月专门著文《我拍“敌人就在那里”》,文中记述:

1947年夏,国民党集中24个师45万人马,以宽大密集队形布阵,向我山东沂蒙山区华东解放军发动重点进攻。蒋介石的王牌军、骄横的74师,企图向我华东野战军指挥部进行中央突破,达到决战沂蒙的目的。张灵甫急功冒进,74师与其友邻部队脱离。陈毅、粟裕首长根据敌情的变化,发现有利于我歼灭强敌的有利时机,神速调集部队楔入、穿插,包围74师于孟良崮以南。国民党又以40多万人的绝对优势兵力,形成对我军反包围的态势。战役犬牙交错,险象环生,惊心动魄。

我是这次战役的摄影记者,跟随华东野战军二纵部队,执行阻击敌人向孟良崮逼近的“打援”任务。那天二纵炮兵连接到上级命令,要求摧毁敌83师设在刘家屯粮店里的一个团指挥所。我炮兵连在村外已将炮阵地布好,但不知道敌团部所在粮店的具体位置,炮兵连长施夫俊心里焦急万分。就在这时,村里一位老大娘冒着敌人飞机和炮火的轰炸向我炮兵阵地跑来。焦急的施连长急忙向老大娘询问刘家屯粮店的具体位置。老大娘连比划代说向施连长指点敌团部的明确位置。当时我在现场看到了这感人的一幕,并用手中的相机迅速地抢拍下来。在老大娘的指点下,我炮兵很快将敌团指挥所摧毁了。

与爸爸同时参加这一战役的金雨困叔叔曾回忆说:“孟良崮战役一结束,部队即跳出敌军的包围圈,在一个小山村里休整。老邹便抓紧时间冲印照片。当时老邹用的是缴获所得的日本相机,但其余的条件就简陋得难以想象了。在农村,根本无电,便靠着两块玻璃夹着印相纸借室外的光线感光,然后在一个瓦盆中冲洗,当水盆里显现出第一张照片时,我是第一个欣赏者,也是第一个叫好者。老邹便露出天真的笑容,高高兴兴地送了我一张,以回报我的欣赏。这张孟良崮上的照片我至今仍保存得好好的,虽然有点泛黄了。照片上那位连队干部,据老邹讲不是八纵的,当时攻打孟良崮有5个纵队(军),也不知他是哪个纵队的。战争期间,往往连问个姓名的时间也来不及,直到文革后期,老邹在闲聊中谈起,此人现在兰州军区某部当师政委。不久前,他来北京办事,便摸到新华总社找到了老邹,此时才知其姓甚名谁。”

三、 《我送亲人过大江》半世纪不变的背影

爸爸,在渡江战役中,您用相机做武器,拍摄了多幅珍贵的历史杰作,其中《我送亲人过大江》就是一代表作,邹毅曾撰文叙述围绕这一作品发生的感人的故事:

1949年1月10日,淮海战役结束,国民党在华东战场上的主力全部被我军歼灭。4月20日,国民党政府拒绝在和平协议上签字,毛泽东主席、朱德总司令颁布了向全国进军的命令。4月21日晚,我20军59师的突击连在江堤下作好了打过长江去的战前准备,枪支擦得铮亮,刺刀闪着银光,用洋油桶做的浮水器也挂好在胸前。夜幕中,解放军在猛烈炮火的掩护下突破了国民党在扬中的江防阵地,敌军如惊弓之鸟,在我军强大攻势下望风而逃。

22日,我渡江部队从扬中过夹江,在夹江北岸由支前船工送部队渡江。一条条满载解放军的木船向南岸疾驰,不论是船上还是岸边的战士们心中只有一个字“急”!盼着快点渡过江去追歼国民党残军,把红旗插到南京去。支前的船工更是一桨快似一桨,他们要用最快的速度把解放军送到江南岸,去消灭那些欺压百姓的蒋匪邦。万船中,一位身材瘦弱的大辫子小姑娘正拼尽全力使劲划桨,汗水一滴滴浸在额头也顾不上擦拭。这情景深深地打动了在岸边采访的新华社八兵团军分社摄影记者邹健东,他迅速地用相机把她拍摄下来,作为人民群众参加革命战争的真实而生动的写照。

当时,您并不知道,在敌人的炮火中冒死将解放军送过大江的老船工叫颜建发,划桨的大辨子小姑娘是他的大女儿颜红英,时年十六七岁,船上还有他的小女儿颜根兄。颜建发一家以船为生在江上跑运输,受尽了日本鬼子和国民党反动军队的欺压。就在4天前,颜红英和解放军在江叉子进行渡江演练时,敌人的炮弹落在船边,爆炸的冲击力使她血流满面晕倒在船上,听力严重受损。此时颜红英把对敌人的仇恨都凝聚在船桨上,她要亲手把解放军送过大江去消灭敌人,解放全中国。船上一位山东籍的班长看到记者在拍照,就对颜红英说:“你快划吧,记者给你照相了。”“能给我照片吗?”“能,等过了长江记者会给你照片的。”

解放军顺利地渡过了长江天险,一路追击国民党军残部,解放了南京,解放了上海,解放了全中国。颜红英一家也因在渡江战役中做出的贡献荣立了二等功。解放后,颜红英嫁到吴江农村,种田育子,一直过着操劳而清贫的生活,再没对别人讲起过渡江战役中的英雄壮举。

时光飞逝50载,当年参加渡江战役采访的您已经是84岁的老人了,但始终不能忘记渡江战役中百万雄师过大江的壮观场面和划船小姑娘纤弱的身影。几年来,您多次托人在南京的报刊上刊登照片和文章《扬中的小姑娘,你在哪里?》但是没有一点回音。南京电视台为纪念南京解放50周年制作电视片《风雨钟山路》,采访当年渡江战役的指挥员之一、中央军委副主席张震将军时,老将军看到这张照片感触良多,对摄制组的同志一再关照:“一定要找到这位小姑娘。没有人民的支持,我们过不了江。”

为寻找这位小姑娘,1999年《京江晚报》、《扬中报》等报刊多次发表照片和文章,电视台也多次播放《我送亲人过大江》的照片,对只留下一个背影的小姑娘发出呼唤。

4月27日,颜红英家住常熟的二女儿董小妹在看电视时,被《我送亲人过大江》的照片强烈地打动了,她指着划船小姑娘的背影惊呼起来:“这是我妈妈!”意外的发现使她激动不已,赶回吴江见到颜红英就说:“妈妈,电视台在找你呢!”董小妹把69岁的母亲颜红英接到南京,请江苏电视台重放历史文献纪录片《风雨钟山路》,当划船小姑娘的背影出现在荧屏时,颜红英一下子站起来,激动地说:“这就是我!”是的,她身前还坐着她的妹妹颜根兄,身后是她怀抱着乡亲孩子的父亲颜建发。划船的小姑娘在电视媒体帮助下终于在渡江战役胜利50年后找到了。

5月中旬的一天,颜红英、颜根兄在扬中市委党史办的同志陪同下来到了北京,您紧握着颜红英和颜根兄的手激动地说:“当年如果不是你们这样的船工奋不顾身地支援前线,百万大军是过不了长江的,蒋家王朝也不会这么快就被推翻了,人民的功绩是不能忘记的。”您将两张《我送亲人过大江》的照片分别送给了颜红英和颜根兄姐妹俩。颜红英仔细看着照片,抬头对您说:“这是我照的第一张照片。”颜红英想起那位山东班长的话,虽然时隔50年,可现在想起来,好像送亲人过大江就发生在昨天。三位老人的手又紧紧地握在了一起。

爸爸,这篇文章深情地、详述了《我送亲人过大江》照片背后的故事,跨越了50年的时空,非常感人。

四、“占领总统府”一个王朝终结的见证

爸爸,1949年春,具有扭转乾坤意义的渡江战役开始了。这是人民解放战争一个新的高潮,“打过长江去,解放新中国”、“打到南京去,活捉将介石”的口号,鼓舞着每一个为此而战斗的人们。同时您也迎来了一个战地摄影的辉煌春天。

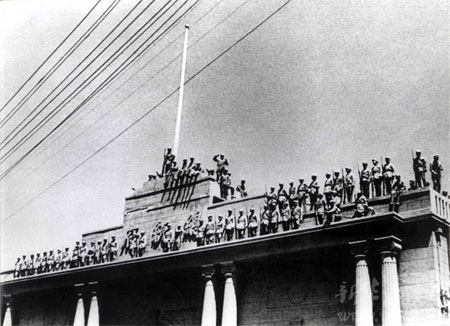

您随着所在的第三野战军先头部队冲锋陷阵,从扬州附近的乡村到长江中间的扬中县,一直到登上长江南岸冲进国民党总统俯,兴奋不已的您,几乎把每个历史节点都拍了下来——威武的人民解放军小号手,吹响了渡江战役的进军号;誓师大会上,人民解放军指战员群情激昂,高呼口号:打到长江去,解放全中国;大江此岸,人民解放军指战员正在了望彼岸敌人的设防工事;荣担“渡江先锋”的人民解放军战士英勇、无畏、充满必胜的信心;渡江船工的脸上刻着长年劳作的苍桑、憨厚淳朴的神态和对新生活的祈望;我送亲人过大江。近处大船上身姿绰约的摇橹少女和手持钢枪的威武战士,远处三两小船,往返来回;百万雄师过大江,英勇的人民解放军战士跳下船甲,冲上堤岸,向守敌发起进攻;人民解放军解放了南京城,战士们在伪总统府门楼上欢呼胜利。您是那一场伟大战役的见证者、记录者,您所拍的许多照片已经被一些博物馆收藏。

尤其值得一表的是“占领总统府”这一作品的史料价值。您在“渡江战役留下永恒的镜头”一文中有详尽的描述:

1949年4月中旬,我们坐着解放区的木船,穿着解放区妇女做的布鞋、布袜,登上了长江南岸。夜色苍茫中我和季音及总部电影分队到了丹阳县郊区,跟随20军冒雨追击敌人,在京杭国道围歼了一部分敌人。公路上的大炮、枪支弹药、皮箱、衣服、马车、汽车堆塞着公路。敌人还有五个军被包围在广德、郎溪山区,只打了两天就全部被歼灭。我和电影分队郝玉生等从溧阳到了南京,那时已经是五月初了,进了城看到在新街口的高楼上,挂了长幅红布上书欢迎解放军的标语和庆祝“五一”国际劳动节的标语,街上的群众看到解放军笑脸相迎。

蒋介石在南京建都22年了,作为新华社的摄影记者此时就会自觉地意识到,首要任务是先到总统府采访。五月初的一天,季音、金雨困和我一同前往,到了总统府,向大门的卫兵打了招呼,说明我们是新华社的记者来采访。进了大门就是不大的停车场,战士们围着看机枪,可能是在上军事课。我考虑反映蒋家王朝的灭亡、人民伟大的胜利,总统府的变化是最有代表性的。从停车场向里走要通过一个不大的厅就是长廊,有个大会议室,蒋介石接见大使递国书、官员每周的周会就在这个会议室进行。对门就是蒋介石的办公室、休息室,这房子不大,办公桌也不大。再向里走是后楼,蒋介石和高级幕僚们开重要会议和重大决策在二楼的会议室进行。我看到墙上的日历仍是4月22日。

进入总统府的大门楼到各个办公室观察后,我觉得选择拍摄最有代表性的典型画面,还是大门楼最合适,有总统府三个大字,再加上战士们站在门楼上高唱胜利的歌曲,这样的构图很理想。找到住在总统府的连指导员谈了我的要求,他说要请示上级。过了几天我来到这里实现了这一构思——战士们登上总统府的门楼,庄严地把总统府踏在脚下,向全国人民、向全世界正义的朋友们说:解放军胜利了,中国人民胜利了!画面上人民解放军战士在伪总统府上欢呼胜利的镜头,宣告了蒋家王朝的彻底覆灭。

作为摄影记者,如何把伟大的历史巨变,人民的希望反映出来?在这具体情形下,拍一张大场面最理想。我取景构图利用许多电线使天空在画面中有所变化,并起到均衡作用。那时看到一个战士坐在旗杆下,显出一条黑线更突出,白色的墙上加了一束黑条,画面更引起人们深一层的想像。我认为拍这张照片看似容易而平凡。然而,要想到利用这典型环境,以这样的形式来反映人民的伟大胜利,只有亲身经历过国难的耻辱和受过封建反动政府压迫的痛苦和贫困,从战争中受过锻炼才会意识到。

爸爸,就因为您有记录历史的使命感,才拍摄到了中国历史大变革的标志性建筑,并把它赋予了“天翻地覆凯而康”的新内涵,成为当今留存下的唯一影像。

最近,我查阅摄影史类的资料,偶然看到一篇宋岗写的“中国艺术摄影史论——论中国艺术摄影的五个时期九阵浪潮”(2007年9月25日)的文章,他从清初起,按社会变革进程对我国已存的摄影作品进行评述,读之很有趣味,便翻阅下去。想不到后面竟有对您这幅作品的评价,特摘录:

1949年,时任新华社随军摄影记者的邹健东,拍摄了《百万雄师过大江》、《占领总统府》等历史名作。其中,《占领总统府》这幅作品因其恰到好处地刻画了“中国人民解放军占领国民党的总统府”这样一个极具标志性的瞬间,其重要性实在无可替代。

一直以来,这幅作品为人称道,并成为中国革命史、中国军事史、中国新闻史、中国摄影史绕不开的一幅佳作。值得探讨的地方在于这幅作品是摆拍作品,是在解放军占领南京后好几天才拍摄的。很显然,这不属于纯粹的纪录摄影作品,其摄影创作属性从本质上来讲,毋庸质疑,属于艺术摄影。从作品本身来看,画面构图气势磅礴,成排的军人非常有节奏感的握枪站立在大楼上,这种难得一见的画面,即使不知道它的时间、地点有什么特殊性,也是非常有视觉冲击力的艺术摄影作品。因此,如果说这幅作品是整个战争年代最经典的艺术摄影作品,一点也不为过。这幅作品在当时,以及在以后很久远的时间内,对于普通受众来说,都具有较高的审美意义。

邹健东用艺术摄影手法表现了《占领总统府》的瞬间,为解放战争画上了美丽的句号。这是艺术摄影的经典范例,也是艺术摄影第三阵浪潮的最高点。

五、影展引出索要照片的故事

爸爸,还记得1994年您在军事博物馆举办《情播华夏摄影展》时,发生了几件被摄影者上门索要照片的事吗?后来被金雨困叔叔收录到《咔嚓一瞬间——历史照片引出的故事》一文中,很生动地再现了当时的场景:

在一个星期天的上午,居住在北京皇亭子宿舍的老邹家的大门,响起了笃笃的敲门声。

进门的是一位年约花甲的女同志,自报姓氏陈燕生,1950年在南京三女中参军的。老邹马上想到这不是那张“为了祖国走上征途”照片上那位一脸稚气、圆圆脸很活泼的小姑娘吗,但眼前这位并不年轻的女同志,若不是自我介绍,简直很难与照片上的人联系起来了。陈燕生告诉走邹老:“前些天,我的一位朋友来电话告知在‘情播华夏摄影展’上见到我44年前从南京三女中参军的一幅大照片,惊喜之余,不禁在问:‘这是真的吗?’便和老伴一起兴冲冲地从远郊赶到军事博物馆,但展览已在前一天结束了。我不甘心就此罢休,几经辗转,终于找到了邹老的地址,便摸上门来了。”

一番叙旧,自是激动万分。事后陈燕生在回忆中写道:“当邹老取出藏好的照片给我看时,我一眼就认出坐在马车上乐呵呵的胖姑娘,真的是我。在邹老得知当天是我60岁的生日时,便将这幅照片作为生日礼物送给了我。我高兴极了,这是多么有意义的礼物啊!”

“面对这张照片,当年的情景不由得浮现眼前,当时我刚满16岁,又是独女,母亲的阻拦是可想而知的……;近半个世纪的经历,使我们认识到,50年代初参军前后那段生活,对于我们的一生是多么重要。”

现今,陈燕生早已成为我军高级防化专家了。参军后不久,她便被送入北京大学深造,毕业后从事我军防化工作,具有高级职称,曾获军队科技进步一等奖,多次立功。是一位很有成就的女专家。

在当年父亲留下的许多镜头中,让金雨困叔叔印象深的,还有一张名叫“父亲送女儿参军”,一位慈祥宽厚的父亲为即将穿上军装的女儿戴上一朵大红花。他追忆道:

老邹说,照片上那位马启勇也来找过了(即照片上戴上大红花的胖姑娘)。她早已是我军的高级科技工作者,是又一位很有成就的人。

1950年,马启勇已是堂堂金陵大学化学系的大学生了。当时报名参军就有了思想斗争。她的父亲马燮庆一眼就看出了女儿的心事,便彻夜和女儿进行了长谈。使女儿自觉地投入参军的行列。马燮庆,是当年南京有名的“马头牌冰棒厂”的老板,是一个爱国的资本家。在年轻时期就同情、支持中国共产党,做过不少工作。当时同学和学校知道这一情况后,就要求其父马燮庆到学校作个介绍。

马启勇回忆当时的情景说:“记得那天胖胖的父亲特地换上一件新棉袍罩衫,兴奋地走上讲台,发表了热情洋溢的讲话。会刚散,父亲便被许多人围住了。其中一位是《新华日报》记者(直到1995年初,一个偶然的机会,我才得知拍照的记者就是现在已80高龄的老革命、老新闻工作者邹健东同志),把我和父亲拉到礼堂门口,为我们父女照相。父亲微笑着把大红花戴在我的胸前。这样就留下了无比珍贵的瞬间。父亲在“文革”中病逝时,沙千里在唁电中称:“燮庆兄是马列主义队伍外的马列主义者,共产党外的共产党员。”

不久前,老邹又把陈燕生、马启勇两位照片上的“小姑娘”邀到家里作客相聚。并在家里拍下了三人的合影,又留下了新的一个瞬间,把近半个世纪的这段历史连接了起来。

金雨困叔叔还追忆了另一件与影展有关的事。他说:

老邹曾问我,你尚记得当年华东野战军总部文工团的歌唱演员馬旋吗?她当时在华野是颇有名气的。前些时,她到军事博物馆参观时,无意中看到有她在淮海战场的战壕里为战士演唱的照片,惊喜万分,但不知道我现在的地址,便辗转寻找,终于在杨玲(康矛召夫人)处打听到我的下落,便联系上了。这也引起我的回忆来了。在淮海战役第一阶段——歼灭黄伯韬兵团胜利结束后,我们又和兄弟部队一起,围堵住了杜肄明集团。当我军对杜肄明集团的大合围形成后,年轻的文工团员们便冒着战火纷飞,生龙活虎地出现在我军的阵地上、战壕里。“捷报,捷报,消灭了黄伯韬!”充满胜利的欢悦的歌声,似乎又回旋在我的耳际了。就在这雨雪霏霏、冰天雪地上前沿阵地,年轻的文艺工作者们创作了著名的“淮海战役战歌”,唱遍了全军,以后又唱进了中南海。馬旋就是其中一员,全国胜利后,她被调入北京的军艺当老师,任系主任。再见时已是一位老太太了。当老邹送给她一张八吋的照片,她自是高兴万分,犹如找到了那已遥远的、一生中最美好的“瞬间”,“抱”回家去了。

爸爸,类似以上照片背后的故事还有很多,大多表现了恢弘的战争场面与百废待兴的新的时代,定格了珍贵的历史“瞬间”。看到了它们,就看到了您一生孜孜不倦的追求,这是您留给世人,也是留给家人最值得骄傲的遗产,我们会备加珍惜和怀念。

(写于2013年7月中旬)